просветительский онлайн-проект, созданный совместно с генеральным партнером musicAeterna банком ВТБ. история, музыка, контекст — все на одной странице для тех, кто хочет знать и слышать больше.

Этот выпуск посвящен Второй симфонии Густава Малера, которая прозвучит в исполнении солистов, оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса весной 2025 года.

о проекте

Проект «Что я слышу?» —

Для знакомства со звуковым миром Второй симфонии мы подготовили этот путеводитель. Двигаясь от части к части, можно познакомиться с важными разделами симфонии и глубже понять её драматургию

о путеводителе

Вторая симфония завершается апокалиптическим видèнием всеобщего воскресения и словами Фридриха Готлиба Клопштока «Готовься жить!».

Вряд ли это готовый ответ на страшный вопрос, мучивший Малера — и каждого из нас в определённый момент жизни. Скорее — порыв к ответу, сверхчеловеческое усилие души для его обретения.

Вряд ли это готовый ответ на страшный вопрос, мучивший Малера — и каждого из нас в определённый момент жизни. Скорее — порыв к ответу, сверхчеловеческое усилие души для его обретения.

Неизбежность страдания и заведомая обреченность людей, трагикомическая беспомощность человека в миг гибели — темы, тревожившие Малера на протяжении всего его пути.

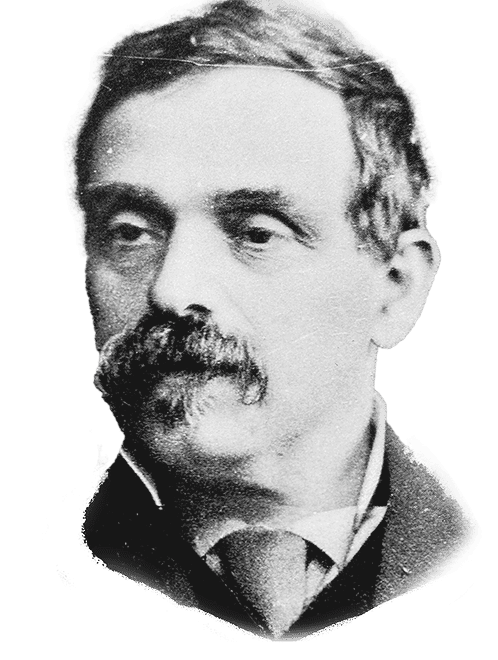

Большую роль сыграло для него в те годы сближение с Гансом фон Бюловым — одним из гигантов немецкого дирижерского мира, интеллектуалом и скептиком, когда-то отвергшим совсем еще юного Малера, который искал его одобрения. Теперь Бюлов полностью принял своего коллегу; великий дирижер был уже немолод и нездоров, и известие о его смерти в 1894 году стало для Малера еще одним потрясением.

Однако причины того, что мысли композитора в зените жизни были поглощены вопросами смерти и посмертия, — не только во внешних обстоятельствах.

Однако причины того, что мысли композитора в зените жизни были поглощены вопросами смерти и посмертия, — не только во внешних обстоятельствах.

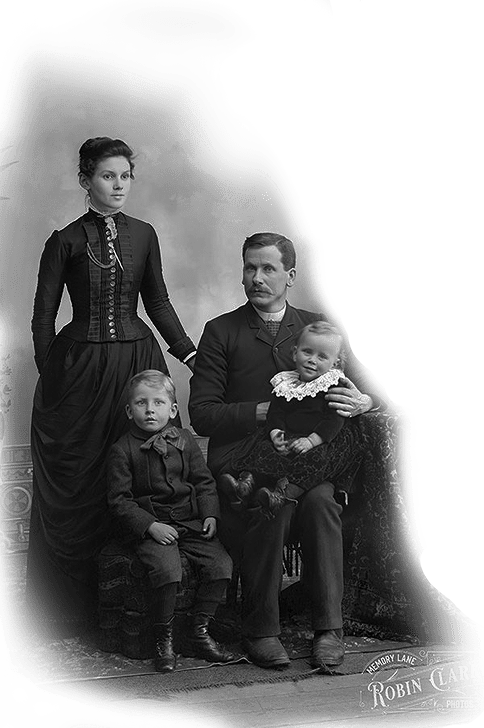

Симфония начата осенью 1888 года, когда ее автору минуло лишь 28 лет. Однако обстоятельства словно принуждали его к стремительному взрослению.

В течение следующего года Малер потерял обоих родителей и 26-летнюю сестру Леопольдину. Осиротев, он взял на себя заботу о четверых младших братьях и сестрах. Это время отмечено постоянным плохим самочувствием — более всего Малера мучили хронические мигрени.

В год начала работы над Второй симфонией он получил пост дирижера в Королевском оперном театре в Будапеште. Там же вскоре состоялась премьера его дебютной Симфонии №1, которую встретили прохладно. Вместе с тем, будапештские годы принесли вереницу удач и дирижерских триумфов.

В 1891-м он переехал в Гамбург, возглавив оркестр местного оперного театра. Малер был взыскательным руководителем и требовал от подчиненных такой же колоссальной работоспособности, какой обладал сам. Преодолевая сопротивление, он добился с гамбургскими певцами и оркестрантами серьезных исполнительских высот.

В течение следующего года Малер потерял обоих родителей и 26-летнюю сестру Леопольдину. Осиротев, он взял на себя заботу о четверых младших братьях и сестрах. Это время отмечено постоянным плохим самочувствием — более всего Малера мучили хронические мигрени.

В год начала работы над Второй симфонией он получил пост дирижера в Королевском оперном театре в Будапеште. Там же вскоре состоялась премьера его дебютной Симфонии №1, которую встретили прохладно. Вместе с тем, будапештские годы принесли вереницу удач и дирижерских триумфов.

В 1891-м он переехал в Гамбург, возглавив оркестр местного оперного театра. Малер был взыскательным руководителем и требовал от подчиненных такой же колоссальной работоспособности, какой обладал сам. Преодолевая сопротивление, он добился с гамбургскими певцами и оркестрантами серьезных исполнительских высот.

Вторая симфония создавалась на протяжении шести лет, связанных для Густава Малера и с победами, и с тяжелейшими испытаниями.

Густав Малер в возрасте 31 года,

Будапешт

Будапешт

Ганс фон Бюлов, 1889

Королевский оперный театр в Будапеште, конец 19 века

Густав Малер в возрасте 28 лет, Будапешт

история создания

Часть I

Сочинение симфонии началось с этой большой, чрезвычайно мрачной части, когда-то задуманной Малером как симфоническая поэма о смерти и погребении. Сумрачные краски низких струнных и деревянных духовых, лай и скрежет меди, ритуальная жесткость шага, бесстрастная героическая риторика, — все это атакует еще теплящиеся островки лирики, приводя к завершению части с его глухим стуком и жутковатым «обесцвеченным» мажором.

Hier folgt eine Pause von mindestens 5 minuten

(Далее пауза не менее 5 минут)

Часть II

Загадочное, редко выполняющееся пожелание Малера — чтобы перед Andante делали пятиминутную паузу — читается скорее как декларация поэтического намерения. Автор явно расценивал эту часть как принадлежащую иной реальности и хотел, чтобы у слушателя не оставалось в этом сомнений. Впрочем, их нет и так: этот идиллический, почти простодушный менуэт — осколок рухнувшего мира, будто случайно сохранивший целостность в мрачном хаосе.

ЧАСТЬ III

В ранние симфонии — с 1-й по 4-ю — Малер включал темы своих песен на стихи из сборника «Волшебный рог мальчика». Эта антология средневековых текстов, обработанных (во многих случаях — сочиненных) гейдельбергскими поэтами-романтиками, лежит в сердце его ранней поэтики. Песню о cюжете из жития св. Антония — его вдохновенной проповеди рыбам — Малер нарядил в одежды еврейского свадебного танца, фрейлехса.

Часть IV

Эта маленькая часть — портал, через который мы попадаем в гигантское пространство финала. Малер снова использовал песню из «Волшебного рога мальчика» — но после саркастического скерцо с его вьющимся движением она воспринимается как миг остановки, таинственный оклик бестелесного голоса. Это в прямом смысле так — текст, повествующий о путешествии души, освобожденной от тела, поет певица-контральто.

Часть V

Финал занимает чуть менее половины продолжительности симфонии. Он представляет собой ораториальное действо, включающее, однако, не только оркестр, хор и солистов, но также орган, колокола и трубу, звучащую из-за сцены. Этот выход — метафорически и буквально — за пределы симфонического пространства необходим Малеру для звукового воплощения конца времени и победы над смертью в одной из самых ошеломительных кульминаций в истории музыки.

Тексты, использованные

Густавом Малером

во Второй симфонии

Густавом Малером

во Второй симфонии

IV. Urlicht

O Röschen roth!

Der Mensch liegt in größter Noth!

Der Mensch liegt in größter Pein!

Je lieber möcht' ich im Himmel sein!

Da kam ich auf einen breiten Weg:

Читать далее

O Röschen roth!

Der Mensch liegt in größter Noth!

Der Mensch liegt in größter Pein!

Je lieber möcht' ich im Himmel sein!

Da kam ich auf einen breiten Weg:

Читать далее

V. Im Tempo des Scherzos

Chor und Sopran:

Aufersteh’n, ja, aufersteh’n wirst du,

mein Staub, nach kurzer Ruh!

Unsterblich Leben

wird der dich rief, dir geben!

Читать далее

Chor und Sopran:

Aufersteh’n, ja, aufersteh’n wirst du,

mein Staub, nach kurzer Ruh!

Unsterblich Leben

wird der dich rief, dir geben!

Читать далее

О мероприятиях Лаборатории

современного зрителя,

современного зрителя,

посвященных Второй симфонии Густава Малера, можно узнать здесь.

- Allegro maestoso

1.38-4.45

История романтического симфонизма знает множество «тем рока» — безучастной, страшной силы, преграждающей однажды путь человека. Однако начало Второй Малера выделяется среди самых мрачных вариаций на тему фатума. Подчеркнутая бескрасочность (низкие струнные, «назальные» тембры деревянных духовых), чеканный шаг, холодная церемониальность, компульсивно повторяющиеся простые ритмы, — все создает атмосферу погребального ритуала. Тоскующая тема у флейт, гобоев и кларнетов служит связкой, приводящей к внезапному просветлению: певучей мелодии у скрипок. Эта тема, не лишенная наивной ностальгии, звучит на фоне чуть слышного гула альтов и механического бормотания контрабасов, напоминающих об иллюзорности принесенного ею облегчения.

2. Wie zu Anfang

4:46–8:50

Здесь стоит ремарка «как сначала». Действительно, экспозиция — то есть раздел 1-й части симфонии, знакомящий нас с основными темами, — начинается тут заново, тем же безжалостным погребальным маршем. Теперь его и вторую — лирическую — тему разделяет новый эпизод. По смыслу он представляет собой не более чем долгое угасание марша, констатацию его распада, однако красочная сторона этого эпилога завораживает. Как жернов, ворочается нисходящая фраза контрабасов, отсылающая к барочной семантике смерти; рыдает гобой; экзотическое сочетание тембров — арфа в низком регистре, шуршание литавр и тамтама — создает странный эффект тихо работающего прибора. Следующая затем знакомая уже лирическая тема изложена более развернуто и щедро, чем в первый раз, в почти пасторальных красках

3. Noch etwas langsamer

8:50–12:19

Разработочный — то есть следующий за экспозиционным, самый турбулентный раздел части, связанный обычно с конфликтным развитием тем, — начинается здесь без всякого шва: он буквально вырастает из угасающей экспозиции. Фигура качания, «баюкания», только что создававшая сновиденческую атмосферу, преображается в тихо шагающий бас. Монотонно стелется партия альтов, будто отсылая к многочисленным в немецкой музыкальной литературе картинам «жужжания прялки» — гётевский образ, любимый романтиками. Динамическое нарастание, которое должно, кажется, вести к катастрофе, в последний миг подменяется нарочито прелестным эпизодом на материале лирической темы — с «кукольной» звучностью арфы и флейты.

4. Schnell

12:19–16:03

Укрытие в этом детском мирке оказывается ненадежным. Разработка продолжается жутковатым «лающим» окриком, которым открывалась симфония. Туба, тамтам, литавры, большой барабан создают эффект удлиненного эха, как при крике в пропасть, уходящую к центру земли. Затем следует марш — тихий, но неотвратимо приближающийся. Он предугадывает многие страницы музыки ХХ века, связанные с историческими катаклизмами и массовой гибелью людей: в первую очередь симфоническую литературу 1940-х — Шостаковича и Онеггера. На миг прочерчивает мрак гимническая тема, почти сразу перекрываемая мотивом, связанным со средневековым песнопением Dies irae (лат. «День гнева»). Наконец, развитие достигает пика и краха, приводящего к диссонантному аккорду-крику, скандируемому всем оркестром.

5. Tempo I

16:03–22:14

По закону строения первых частей симфоний за бурной разработкой следует реприза — раздел, где вновь сопоставляются исходные темы. Действительно, несложно узнать и мрачную, маршевую главную, и вторую — лирическую партию. Важнее всего здесь то, что происходит дальше: обширное послесловие — кода. Знакомый уже материал («барочный» нисходящий бас, гобой соло, мистический шепот тамтама и арф) приводит к поразительному финалу. Картина тотального разрушения, вызывающая в памяти окончание первой части Девятой симфонии Бетховена, несколько раз озаряется тихим, холодным светом мажорного аккорда у трех труб, звучащим словно из-за незримого рубежа.

1. Andante moderato

22:57–24:09

Этот нежный, проникнутый миролюбием и теплом сельский лендлер написан без всякой иронии. Ничто здесь не заострено и не взято в кавычки. Простодушие деревенского танца не раз служит в музыке Малера поводом для гротескного изображения неотесанности или, наоборот, маскирует мефистофельское начало — но не в этом случае. Безыскусный, но вместе с тем изящный и деликатный лендлер-менуэт с его пластичной мелодией, вверенной струнным, словно вобрал в себя доброжелательность и светскость музыки Гайдна и чистоту шубертовского языка

2. Sehr gemächlich

24:09–25:31

Форма части заключается в чередовании основной танцевальной темы с двумя эпизодами контрастного материала. Это первый из них: он оттеняет идиллию лендлера более сумрачным, фантазийным колоритом. Чуть слышно, создавая любопытный эффект дробного, как бы рассыпчатого шороха, облаком точек движутся струнные. В миг, когда движение это, кажется, обещает стать угрозой для светлого настроения части, его характер становится остроумным и даже забавным.

3. In Tempo I. zurückkehren

25:31–27:05

Репризе — то есть повторному проведению — темы лендлера здесь предшествует прелестная комическая деталь. Словно «забыв» исходный мотив, нащупывая его, как бывает, когда рассказчик мешкает и ожидает мгновение-другое, пока утраченная мысль не возвратится к нему, Малер несколько раз повторяет звук, из которого затем развивается изумительная в своей красоте, немного варьированная основная тема части. Теперь ее украшает певучий контрапункт (то есть параллельная мелодическая линия) виолончелей.

4. Energisch bewegt

27:05–29:19

Второй контрастный эпизод гораздо обширнее и событийнее первого. В его основе — уже знакомое призрачное движение струнных, однако здесь оно получает заметное развитие. Довольно значительные динамические волны (постепенное усиление звучности несколько раз сменяется резким спадом, «воздушной ямой»), на пиках интенсивности подкрепленные медью, могли бы внушить тревогу. Однако и этот раздел завершается постепенным иссяканием движения до нескольких пульсирующих в тишине точек. Они напоминают азбуку Морзе и подготавливают последнее проведение темы лендлера.

5. Wieder in’s Tempo zurückgehen

29:19–32:16

Сложно поверить, что эта музыка написана той же рукой и принадлежит тому же повествованию, что и первая часть симфонии. Конечно, за пределы основного образного пространства цикла вынесен весь лендлер с его «слишком человеческим» теплом и уютным, безопасным кругом состояний. Здесь пиццикато — эффект игры щипком, а не смычком — придает теме юмористический «шкатулочный» характер; его дополняет плеск арф и кокетливые glissandi — то есть соскальзывающие ноты — у скрипок. Вместе с тем мимолетные «детские» эпизоды первой части (например, бегство в область лирики в разработке) стилистически вполне близки невинной музыке, которой завершается лендлер, а значит, считать его полностью изолированным оазисом нельзя.

1. In ruhig fliessender Bewegung

32:20–35:55

Эта часть — эталонно малеровское высказывание, где переплетены глум, мрачная фантастика и рафинированная звуковая метафорика. Святой, адресующий свое красноречие представителям фауны, — популярный в житийной литературе образ: многие герои средневековых христианских текстов обращались к диким зверям, включая св. Франциска Ассизского с его проповедью птицам. Малер видит в сюжете о св. Антонии и пастырском слове, раздающемся над кишением холодных, чешуйчатых тел, гротескный фольклорный образ. Третья часть — безумный потусторонний вальс, наряженный в сверхъестественные тембры — хруст, бульканье, прищелкивание (различные эффекты ударных, игра древком смычка) и ернический кларнет, напоминающий о клезмере, традиционной музыке ашкеназских евреев.

2. Sehr wuchtig

35:55–39:11

Границы разделов в скерцо намеренно смазаны: почти вся часть проносится перед слушателем единым кружащимся облаком. При сохранении общего ироничного характера здесь — в среднем разделе — есть новые находки: тихая скороговорка басов под комически «запавшей» нотой флейт, внезапные залпы меди, лихорадочный шепоток солирующей скрипки под пиццикато виолончелей. Сильнее всего выделяется светлый, чуть более сдержанный по темпу вальсовый эпизод, который кажется сначала островком покоя в лабиринте звуковых фантомов. Вместе с тем сентиментальная тема у трубы, механическое волнение арф, блестки треугольника — все это и в вальсе создает неживой, «шарманочный» образ.

3. Tempo I

39:11–43:39

Реприза исходных тем скерцо не представляет собой буквального повтора. Внезапный прорыв оглушительной милитаристской звучности приводит к кульминации. Там — впервые за всю часть, всего на шестнадцать тактов — останавливается головокружительное плясовое вращение. Этот момент воспринимается одновременно как коллапс исправно работавшего механизма и вместе с тем трансцендентный прыжок, открытие портала в иную звуковую реальность. Закрепиться и даже осмотреться в ней не удается, она на миг ослепляет слух, постепенно сходя на нет чередой аккордов-отсветов у духовых над вновь запускающимся механическим копошением басов.

1. Sehr feierlich, aber schlicht (Choralmässig)

43:39–46:18

Появление голоса и слова в симфонической музыке всегда — со времен Девятой Бетховена, где это произошло впервые, — воспринимается как миг откровения, выход за пределы «обитаемого мира». Именно это происходит в первых тактах миниатюрной четвертой части, где контральто поет немецкие слова «О красная розочка!» (символика, традиционно связанная с Богородицей), а затем ей вторит строгий хорал духовых. В тихо колышущемся звуковом облаке развертывается почти речитативная вокальная линия, лишенная опор и тяготений.

2. Etwas bewegter

46:18–48:43

В тексте песни появляется типичный для немецкой поэзии образ путника — это и романтический скиталец, и простосердечный мечтатель, и архетипическая живая душа: слабая искра в беспредельном мировом мраке. Чуть позже, чем Вторая Малера, в немецкой литературе возник один из ярчайших портретов такого странника — бродяга Кнульп из одноименной новеллы Германа Гессе (1913). Ее финал, где герой засыпает в снегу, разговаривая с Богом, похож на эту часть симфонии по духу и образному строю: «Во имя мое ты странствовал и пробуждал в оседлых людях смутную тоску по свободе, — говорит Кнульпу Бог. — Во имя мое ты делал глупости и бывал осмеян; это я сам был осмеян в тебе и в тебе любим. Ты дитя мое, брат мой, ты частица меня самого, все, что ты испытал и выстрадал, я испытал вместе с тобой».

- Im Tempo des Scherzo

48:43–50:18

В прологе финала — фокус, виртуозно проделанный Малером с внутренним временем симфонии: в первых тактах он переносит нас обратно в миг взрыва, эпицентр вспышки, пережитой в конце третьей части. Точнее, можно трактовать этот возврат как знак того, что завершение скерцо и вся четвертая часть поместились в одно бесконечно растянувшееся мгновение, по-видимому, образно связанное с разделением тела и души. Только теперь мы можем рассмотреть фантастическое пространство, приоткрывшееся в финале скерцо: грандиозное, статичное, окутанное светом. Благородные зовы меди, гудение арф, блестки глокеншпиля вызывают ассоциации с колоссальной высотой и необозримым простором.

2. Langsam

50:18–54:26

Форма этой части представляет собой несколько кругов «восхождения к вершине». Вместе с тем можно усмотреть здесь видоизмененную и разросшуюся, но узнаваемую сонатную форму (где в соответствующих разделах экспонируются, затем конфликтно разрабатываются темы, вновь проходя в репризе). Первая из таких тем — фанфарные позывные в море волнующегося света (арфы, каскады скрипичных трелей). Затем следует лапидарная, холодная тема деревянных духовых, мелькнувшая еще в разработке первой части: контур ее совпадает с латинским песнопением о Страшном суде. Наконец, у валторны звучит тема-гимн с характерным широким восходящим ходом. Она тоже интонационно подготавливалась в разработке первой части.

3. Im Anfang sehr zurückgehalten

54:26–58:38

Этот раздел проходит тем же путем, что и предшествующий — словно мы действительно описываем колоссальные круги, взбираясь на пик. Разница в том, что первая тема здесь заменена на новую: беспокойную, болезненную, подчеркнуто человечную и уязвимую, с дрожащим аккомпанементом струнных. Она резко выделяется на фоне комплекса бесстрастных, монументальных тем, составлявших прежде интонационный ландшафт части. Два плана сочетаются, словно в монтаже: величественная эсхатология сменяется острым, частным чувством экзистенциального ужаса. Затем в том же порядке звучат тема dies irae (у низкой меди и контрафагота) и тема-гимн: в пламенеющем звучании меди она приходит к первой громоподобной кульминации.

4. Maestoso

58:38–1:06:47

После двух кругов «экспозиции» можно с долей условности назвать этот раздел разработкой. Эта исполинская динамическая волна образно связана с картинами апокалиптического хаоса. Здесь свирепствует тема dies irae, принимая вначале обличие массивного уличного марша, а затем в увеличении звуча у ревущей меди. Уже знакомая «тема ужаса», которой открывался предыдущий раздел, сменяет ее, и здесь эффект киномонтажа достигает пика: на тихие стоны механически наложен контрастный материал. Это перкуссионный шум и трубные возгласы, которые звучат несколькими «всплесками», вначале очень далеко (из-за сцены), затем все ближе — так, что мы буквально видим человеческую реку, сонм душ, охваченных трепетом и влекомых к некоему ослепительному рубежу.

5. Sehr langsam und gedehnt

1:06:47–1:18:42

«Реприза» открывается уже знакомой фанфарой. В одном из самых таинственных моментов симфонии, где создается мистическое ощущение упраздненности мгновения («времени больше не будет» Откр 10:6), на фоне шороха литавр обмениваются сигналами трубы. Птицей щебечет флейта с ее сюрреалистическими бисерными руладами. Тихо вступает хор a cappella с темой-гимном, теперь звучащей как обетование: «Воскреснешь ты, мой прах, после сна недолгого». Последнее напоминание о «теме страха» — у контральто, поющей слова, добавленные Малером к стихам Клопштока: «Верь, мое сердце, о верь: ничто для тебя не потеряно!». «Готовься жить!» — возвещает мужской хор, и этот призыв будто прорастает во всю колоссальную высоту партитуры, заливая ее теплом и светом.

6. Mit Aufschwung,

aber nicht eilen

aber nicht eilen

1:18:43–1:22:32

Прославленная кода Второй симфонии открывается дуэтом солисток — сопрано и контральто в двойном полете «бесконечной мелодии», которая кажется вышедшей из оперы Вагнера. Один за другим подключаются хоровые голоса, будто на наших глазах воздвигается пространство колоссального храма, вмещающего все человечество, пока, наконец, хор не объединяется в самозавбенном унисонном возгласе «Умру, чтобы жить!», формулируя главную идею симфонии. Подчеркнутая ясность голосоведения, простота и незыблемость мажорной гармонии напоминают о старинной духовной музыке, стократно увеличенной в экстатической оптике позднего романтизма.

© ЧУК «Этерна»

Тексты созданы специально для проекта «Что я слышу?». Автор — Ляля Кандаурова

В оформлении использованы материалы Wikimedia Commons